Par Dr. Phil. Innocent Nsengimana

Sommaire

Introduction

I. Les germes de la problématique rwandaise

II. La colonisation et l’idéologie de domination politique

III. L’ethnisme comme stratégie de lutte pour la conquête du pouvoir

III. Le Rwanda indépendant réussira-t-il la cohabitation pacifique de ses habitants pour évoluer vers un Etat-Nation ?

A. La première République

B. La deuxième République

C. La République sous le Front Patriotique Rwandais

Conclusion

Introduction

L’idéal du « vivre-ensemble » harmonieux entre les différentes composantes de la société rwandaise a été, depuis toujours, prôné par différents acteurs socio-politiques tant nationaux qu’internationaux qui ont été appelés à présider à ses destinées. Dès l’époque monarchique jusqu’au régime actuel du Front Patriotique Rwandais (FPR) en passant par la 1ère et la 2ème République, cet idéal n’a pas quitté les lèvres desdits acteurs. Et pourtant, des tensions ethniques et régionales, des tragédies, des guerres cycliques entre Rwandais ont sans cesse jalonné l’histoire socio-politique de leur pays et ont, à leur manière, contribué à en façonner la trajectoire sociale. Aujourd’hui encore, ce « vivre-ensemble » harmonieux reste toujours en veilleuse quand on regarde les milliers de réfugiés rwandais disséminés à travers le monde, des emprisonnements arbitraires des leaders d’opinion qui se font à l’intérieur du pays, des assassinats ciblés de Rwandais aussi bien à l’intérieur du pays que dans leurs pays d’exil, des politiques inappropriées de victimisation et de culpabilisation collectives, le refus à une catégorie de rwandais de jouir de sa dignité humaine et d’exercer ses droits et libertés…

Ces actes traumatiques infligent à la société rwandaise des préjudices énormes. Ils brisent l’élan vers l’unité et partant, vers la constitution d’un véritable Etat-Nation. Ils fragilisent le tissu socio-politique déjà éprouvé par le génocide dont nous commémorons cette année le XXème anniversaire. La commémoration de l’anniversaire de cet événement malheureux qui a marqué la rupture sociale et qui s’est traduit par plusieurs milliers de morts ne doit pas être comprise comme une occasion de rester seulement aux côtés de nos morts, victimes de la barbarie humaine, mais aussi comme une voie d’abandonner le deuil discriminatoire et de se tourner avec vigueur vers une culture de la vie afin de permettre un avenir meilleur pour tous les Rwandais. C’est de cette manière que se construira le « Nous Rwandais » et de ce fait, l’avènement d’une véritable Nation rwandaise dans laquelle chaque Rwandais se retrouve et s’épanouit en tant qu’Homme.

Pour y arriver, il est grand temps que les Rwandais et leurs amis se penchent très sérieusement sur la problématique rwandaise dans toutes ses dimensions et au-delà des simples manipulations opportunistes et partisanes comme cela a été le cas jusqu’aujourd’hui, pour lui trouver une solution fondamentale et durable, susceptible de garantir la cohabitation pacifique des Rwandais. Le présent écrit vient proposer des pistes pour arriver à cette cohabitation et partant, à sortir le Rwanda du cycle infernal de la violence, de la haine et du mépris de l’autre. Pour la clarté de l’exposé, nous nous proposons une démarche en trois étapes : dans un premier temps, nous reviendrons sur les racines de la problématique rwandaise, ensuite nous dégagerons les éléments qui la pérennisent et enfin dans la conclusion nous formulerons des approches de solutions.

I. Les germes de la problématique rwandaise

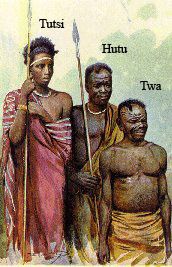

Le contact de la société rwandaise avec le monde occidental intervenu au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle a marqué un tournant dans son évolution socio-politique. En effet, il a ouvert le Rwanda aux Européens dont certains ne tardèrent pas à publier des articles et des ouvrages parlant de son organisation sociopolitique. Ils furent frappés d’une part, par une forte hiérarchie qui la caractérisait avec au sommet une dynastie tutsi[1] régnant sur le reste de la population composée à majorité de hutu et de twa. Ceci leur permit de présenter le Rwanda comme une des rares régions d’Afrique centrale à jouir d’une organisation sociopolitique voire économique fort avancée.

Ils remarquèrent d’autre part, les injustices et les inégalités dont ledit système était générateur mais préférèrent garder le statu quo perçu, non seulement comme une condition pour que « l’influence européenne » atteigne la masse des dirigés, mais également comme une condition nécessaire pour la réussite de la politique coloniale au Rwanda. A ce sujet, en 1898, le Capitaine Heinrich Bethe notait :

Les classes dirigeantes sont les Watussi. Il y a aussi de l’arbitraire et une oppression despotique vis-à-vis des Wahutu, seulement, on ne peut que souhaiter, que le règne des Watussi reste, car, l’influence européenne trouvera une audience significative rapide chez les populations nombreuses (j’estime le Ruanda à plus de 2 millions de personnes) grâce à la classe dirigeante qui est inaliénablement soumise à leur chef... [2].

Quand à Richard Kandt, il rencontra une population au sein de laquelle il distingua les Wahutu, les Watutsi et les Batwa ; il nota les rapports qui existaient entre eux comme suit: « ...Les Watutsi tiennent la grosse masse des Wahutu qui sont les Bantu dans les rapports féodaux et d’obligations astreignants. En outre, les Batwa de la lignée des parias pygmoïdes sont disséminés partout dans ce pays... »[3].

Ces inégalités entre les différentes composantes de la société rwandaise n’étaient pas une pure invention de ces premiers observateurs de la société rwandaise car leurs traces se retrouvaient également dans des poèmes dynastiques, dans des proverbes et des dictons rwandais[4] qui leur étaient pour la plupart antérieurs et donc indépendants. Dans ces genres littéraires, on décèle non seulement l’idéologisation et la naturalisation de ces inégalités mais aussi et surtout leur sacralisation.

En fait, la hiérarchie dans le Rwanda précolonial était régie et légitimée par une idéologie inégalitaire politique et magico-religieuse institutionnalisée. S’il n’est pas aisé de déterminer dans quelle catégorie de la population rwandaise provenaient les auteurs des proverbes et les dictons à caractère inégalitaire, il est en revanche facile de constater que la poésie dynastique était l’œuvre des agents de la cour, voire de certains monarques. Elle « a été, comme le note Donat Murego, le véhicule d’un dessein politique ou du moins a été au service de celui-ci comme instrument de mystification de prestige et de propagande auprès du peuple ».[5].

En raisonnant dans l’optique moderne, il y a lieu de noter que cette poésie à caractère inégalitaire était l’œuvre de l’Etat nyiginya. Ici, le terme Etat étant pris comme un ensemble d'individus qui sont politiquement organisés sur un territoire déterminé avec comme première tâche la réalisation de l'unité nationale ou de la Nation, en mettant à profit toutes les structures de mobilisation et d'intégration nationale. Georges Burdeau fait la différenciation entre l’Etat et la Nation en ces termes :

"…dans les pays anciens c'est la nation qui a fait l'État, (celui-ci : NDLR) s'est lentement formé dans les esprits et les institutions unifiées par le sentiment national… "[6] Par contre, dans " …l'État nouveau, tel qu'il apparaît sur le continent africain, c'est l'État qui doit faire la nation" [7].

Eu égard à ces définitions de Georges Burdeau, on peut dire que la Nation rwandaise fut condamnée depuis longtemps par un État hanté par la domination et les conquêtes. Cette hantise qu’on pourrait déjà situer dès le XVIème siècle a abouti à une idéologie de domination à caractère ethniste avec pour finalité la déification du groupe politique au pouvoir. Elle exalta son invincibilité et surtout consacra définitivement la scission de la société rwandaise. Les familles tutsi furent montées les unes contre les autres, certaines furent même exterminées. L’extermination des Abagereka vers 1855[8], la tragédie de Rucunshu en 1896… illustrent bien cette précédente affirmation.

Egalement, les antagonismes entre les hutu et les tutsi furent exacerbés et l’épisode de Nyirafugi (vers 1892 ou 1895) citée par Vansina[9] témoigne de ces antagonismes. L’idéologie de domination encouragea et légitima les conquêtes ainsi que les violences[10] qui en découlèrent. A l’arrivée des Européens sur le territoire rwandais à la fin du XIXème siècle, une idéologie de domination meurtrière endogène faisait donc son chemin et avait déjà prouvé ce dont elle était capable : la déconstruction de l’identité et de l’unité nationales.

Ce fut cette idéologie que les colonisateurs récupérèrent en l’enrichissant de la donne hamitique. Il est donc hors de question d’attribuer aux colonisateurs et aux missionnaires l’origine de l’antagonisme entre les différentes composantes de la société rwandaise. Le germe de ce dernier est à situer dans le système d’organisation socio-politique qui prévalait sur le territoire rwandais avant leur arrivée. Pendant la période coloniale, l’analyse[11] des documents historiques disponibles permet de constater qu’avec l’aide des acteurs nationaux, ils le consolidèrent par leurs prises d’opposition décisives en matière politique, sociale, et administrative.

II. La colonisation et l’idéologie de domination politique

L’effet produit pendant la période coloniale fut que les Rwandais dont les ethnonymes les plus significatifs étaient encore claniques et régionaux, durent apprendre les nouvelles significations des appellations Hutu, Twa, Tutsi et surtout les soi-disant caractéristiques de chacun de ces groupes. Ces appellations acquirent de nouveaux clichés qui ne contribuèrent guère à leur rapprochement; ces clichés renforcèrent des différences susceptibles de nourrir le développement des complexes de supériorité chez les uns et d’infériorité chez les autres.

Quant aux étrangers qui, pour la première fois, entendaient parler de la société rwandaise, ce fut l’image d’une société racialisée et/ou ethnisée qui se grava dans leurs têtes. Parlant de l’opposition entre hutu/tutsi, certains responsables coloniaux comme le capitaine Bethe iront même jusqu’à parler de « Rassenhaß » ce qui se traduirait par « haine raciale »!!

La propagation de ces « schémas » atteignit le sommet lorsque l’Abbé Alexis Kagame publia Inganji Kalinga en deux volumes. L’effet produit par ces deux volumes dépassa la simple propagation des « schémas racistes »: rédigés en langue vernaculaire, le Kinyarwanda, les deux publications de l’Abbé Alexis Kagame popularisèrent lesdits « schémas ».

Pendant la période coloniale, les consciences ethniques se développèrent et l’ethnisme fut érigé en idéologie de gouvernement. Ainsi par exemple, dans les domaines de l’enseignement et de l’administration où l'autorité coloniale et les missionnaires se réservaient le dernier mot, ils se laissèrent influencer par les idées qu’ils se faisaient à l’endroit de chacun des membres de la société rwandaise.

Ceux qu’ils considéraient comme les « intellectuels-nés », des « chefs-nés » se trouvèrent favorisés au détriment de ceux qui, selon eux, étaient des « timides », des « serfs-nés ». Dans l’enseignement et dans l’administration, cette vision aboutit à des résultats fort contrastés. Ce furent ces contrastes remarquables dans ces domaines qui entre autres alimentèrent les revendications qui marquèrent l’espace politique rwandais dès 1956.

L’idéologie endogène de domination et de conquête caractéristique de l’Etat nyiginya précolonial et qui, durant la période coloniale, fut doublée de l’idéologie hamitique ne contribua pas à l’intégration et à la promotion sociopolitique au Rwanda. Elle institutionnalisa les inégalités et les discriminations[12]. L’ethnisme qui en résulta servit de fondation de la politique coloniale soutenue par l’autorité autochtone représentée à l’époque par la dynastie nyiginya jusque vers la fin des années 50. C’est toujours dans cette vision d’une société divisée que les tenants de cette dynastie instaurèrent leur devise : « Imbaga y’inyabutatu ijya mbere ».

Jusque vers la fin des années 50, l’Etat colonial était greffé à l’Etat nyiginya. La politique divisionniste de ces deux Etats contribua fortement à la fracture identitaire et sociale de la société rwandaise et servit comme stratégie de lutte pour la conquête et le maintien du pouvoir politique lors des années qui précédèrent la proclamation de l’indépendance politique en 1962.

III. L’ethnisme comme stratégie de lutte pour la conquête du pouvoir

C’est surtout vers 1956-1959, que l’ethnisme, en tant qu’instrument de lutte pour la conquête et de maintien du pouvoir atteignit son paroxysme. Le discours scientifique falsifié fut transposé en discours politique. En effet, la période de 1956 à 1959 fut marquée par l’ouverture des élites rwandaises au débat politique. L’analyse des documents publiés durant cette période permet de se rendre compte de l’ampleur du fossé que l’«idéologie de domination» initiée dès la période précoloniale et revue sous l’angle du «mythe hamitique» durant la période coloniale n’avait cessé de se creuser entre les différentes composantes de la société rwandaise.

Trois documents permettent de mesurer cette ampleur : le « Manifeste des Bahutu » du 24 mars 1957 et les deux Lettres des «12 bagaragu b’ibwami bakuru» («12 grands serviteurs de la cour royale»), signées respectivement les 17 et 18 mai 1958. Dans nos écrits antérieurs[13], nous avons fait l’analyse de ces documents ; nous n’y reviendrons pas. Relevons simplement ici qu’en ce qui est du « Manifeste des Bahutu », les auteurs utilisent le terme «races» pour désigner les trois groupes de la population rwandaise et de « hamite » se référant ainsi au «mythe hamitique». Mais il faut aussi le souligner, ils disent ne pas vouloir instaurer une politique raciste ou raciale au Rwanda, ils veulent sa suppression. Ainsi, après avoir relevé les inégalités dans différents domaines ainsi que les propositions de solutions, les auteurs du « Manifeste » conclurent :

C’est une volonté constructive et un sain désir de collaboration qui nous ont poussés à projeter une lumière de plus sur le problème si grave devant les yeux de qui aime authentiquement ce pays ; problème dans lequel les responsabilités de la tutrice Belgique ne sont qu’engagées. Ce n’est pas du tout en révolutionnaires (dans le mauvais sens du mot) mais en collaborateurs conscients de notre devoir social que nous avons tenu à mettre en garde les autorités contre les dangers que présentera sûrement tôt ou tard le maintien en fait -même simplement d’une façon négative- d’un monopole raciste sur le Ruanda…[14]

En date du 21 octobre 1957, les leaders du « Mouvement social Muhutu » adressèrent concrètement leurs revendications directement au mwami Mutara Rudahigwa dans une lettre dont nous présentons ci-dessous le contenu intégral :

A Sa Majesté Mutara III Rudahigwa Mwami du Rwanda

Président du Conseil Supérieur du Pays

Nyanza-Ruanda

Sire,

Conformément à la devise du Ruanda Imbaga y’Inyabutatu ijya mbere et vu l’actualité Ruandaise en remous, nous nous permettons en tant que habitants du pays d’émettre le vœu suivant:

1/ La mise en application du principe que le Mwami Chef de la hiérarchie et Père de tous, n’a ni race, ni clan et veille aux intérêts de tous ces sujets.

2/ Que dans le cadre du vœu émis par le Conseil Supérieur du Pays tendant à doter l’Administration Indigène du Pays des aides du Mwami, en conformité avec le décret du 14 juillet 1952 en son article 26, il soit pourvu à une création d’une triple représentation de batutsi, de bahutu et de batwa dans tous les services nécessaires à l’administration du pays.

3/ Qu’en assistance du Mwami soit élu 1 mututsi, 1 muhutu, 1mutwa. Ceux-ci assisteraient le Mwami dans toutes les opérations administratives du pays d’une façon permanente, simultanée, réellement représentative et conséquemment indépendante.

4/ Chacun de ces trois membres serait élu par suffrage universel et à la majorité des voix par ses congénères.

De cette façon Sire, le pays se verra plus enclin à croire à sa réelle démocratisation et cette assertion : le Mwami est chef Suprême des Batutsi et Maître de tous et de tout -Nyamuragira ubutungwa qu’il choisit parmi ces congénères, les chefs et les principaux fonctionnaires de l’administration du Pays) serait ainsi contredite. Sans cela il y aurait toujours lieu de croire à une grave ségrégation raciale et à une monarchie absolutiste incompatible avec notre devise et destinée.

Espérant vous voir mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée du Conseil Supérieur du Pays ces quelques points, nous Vous prions de recevoir l’assurance de plus profond respect de vos sujets soumis et dévoués.

(sé) Sebideri

(sé) Joseph Sarto Sindiro

(sé) Seyabatona

(sé) Kanyaruka Joseph

(sé) Munyangaju

(sé) Habyarimana J

(sé) Nzeyimana Isidore [15]

À ces revendications, les «grands serviteurs de la cour royale» répondirent en présentant deux documents[16] signés respectivement le 17 mai 1958 et le 18 mai 1958. Dans le document du 17 mai 1958, ils écrivirent entre autres:

L’ancêtre des Banyiginya est Kigwa, arrivé au Rwanda (de Gasabo : localité située au bord du lac Muhazi, présentée par la tradition comme le noyau du royaume nyiginya) avec son frère nommé Mututsi et leur soeur Nyampundu. Ils avaient avec eux leur gros et petit bétail ainsi que de la volaille, chaque fois en paires sélectionnées de mâle et femelle. Leur mutwa Mihwabiro les suivait de très près. Leurs armes étaient les arcs doublés (ibihekane); leurs occupations étaient la chasse et la forge. Le pays était occupé par des Bazigaba qui avaient pour roi le nommé Kabeja.

Les sujets de Kabeja vinrent d’abord en petite délégation ensuite beaucoup plus nombreux, et ceux-ci de par eux-mêmes, voir la famille Banyiginya et s’entretenir avec elle. Celle-ci leur a donné, d’abord gratuitement ensuite moyennant services, des charges de viandes, fruit de leur chasse. Dans le royaume Kabeja on ne savait pas forger : aussi, tous les ressortissants de ce pays sont venus prester les services auprès de la famille Kigwa pour avoir des serpettes et des houes. Les relations entre les sujets de Kabeja et la famille Kigwa furent tellement fortes que ces derniers abandonnèrent leur premier maître et se firent serviteurs de Kigwa. L’affaire en étant ainsi jusqu’alors, l’on peut se demander comment les Bahutu réclament maintenant leurs droits au partage du patrimoine commun. Ceux qui réclament le partage du patrimoine commun sont ceux qui ont entre eux des liens de fraternité. Or les relations entre nous (Batutsi) et eux (Bahutu) ont été de tous temps jusqu’à présent, basées sur le servage; il n’y a donc entre eux et nous aucun fondement de fraternité…. [17]

Dans ces quatre documents, on peut y voir les manifestations de l’ethnisme à des degrés divers. Les deux premiers documents se distinguent par l’utilisation des termes empruntés de l’ethnisme mais leurs auteurs rejettent les inégalités et plaident pour la suppression des privilèges dont certains membres de la société rwandaise jouissaient. Dans les deux derniers documents même si ces termes y sont absents, leurs auteurs ne veulent pas le partage, ils veulent garder le statu quo. On constate dans leurs propos, la consécration de l’inégalité et surtout le rejet de la fraternité entre Rwandais à travers la présentation du mythe de Kigwa dans sa version la plus ethniste.

Le mwami Mutara Rudahigwa se rangea du côté des «grands serviteurs de la cour royale» lorsque, le 13 juin 1958, en clôturant les travaux du Conseil Supérieur du Pays qui devait statuer sur le problème des inégalités entre les hutu et les tutsi, il déclara :

Je ne crois pas me tromper en déclarant que c’est pour la première fois depuis toute l’existence du Rwanda que l’on entend parler de ce problème récemment débattu ici au Conseil, de l’opposition des Bahutu et des Batutsi, mais j’espère que c’est aussi pour la dernière fois, car la division et l’opposition au sein d’un peuple est tout ce qu’il y a de plus funeste à son progrès. Personne ne s’empêcherait de traiter de criminels ceux qui sèment, entretiennent ou nourrissent d’aussi basses intentions. Je vous recommande tous avant mon départ de vous ranimer mutuellement pour vous rallier et colmater les brèches, afin que rien ne fonce ou ne s’infiltre à travers l’IMBAGA Y’INYABUTATU IJYA MBERE. Tous les auteurs de cette désunion méritent l’opprobre public et une sérieuse condamnation. Les promoteurs de pareils méfaits ne sauraient se cacher, et si la chose se répète, l’arbre qui produit ces fruits, je l’extirperai. Il en coûtera cher à quiconque s’insurge contre le Rwanda ou cherche sa désunion. Quant à « celui qui lui tend les pièges, il se verra lui-même pris dans ses propres filets… [18].

Par cette déclaration, le roi venait de nier l’existence du problème pour lequel les Hutu et même certains Tutsi revendiquaient une solution. Bref, on peut dire qu’après ce discours clôturant le débat sur le problème Hutu-Tutsi, les ponts étaient définitivement coupés entre les réformistes Hutu et Tutsi et les monarchistes conservateurs Tutsi. La XVe session qui était considérée comme celle de la « dernière chance » avait échoué et le Ruanda avait raté un tournant. Les élites hutu et tutsi (les monarchistes conservateurs tutsi) qui, déjà avaient internalisé les idéologies inégalitaires, étaient devenues incapables de faire ensemble du Rwanda une Nation libre fondée sur le respect des droits de l’homme.

Dans la suite, les deux élites vont s’affronter «…comme s’il s’agissait de deux espèces biologiques incompatibles chacun cherchant à s’emparer de l’Etat et à le contrôler exclusivement après avoir exterminé ou chassé l’autre s’il le faut… »[19] Il fut impossible pour ces deux élites de s’unir pour résoudre les problèmes qui rongeaient la société rwandaise de l’époque. Chaque camp préféra adopter ses propres moyens pour faire valoir sa position. Ayant été fortement sensibilisée sur l’ampleur de l’oppression qui pesait sur les masses populaires, l’autorité tutélaire accepta de rectifier le tir en engageant des réformes en faveur des libertés, de l’égalité et de la justice sociales. Pour les monarchistes conservateurs tutsi, cet engagement sonna comme une trahison de la part de l’autorité tutélaire ; chez les leaders hutu en revanche, il fut bien accueilli, car pour eux c’était le début de rapprochement avec ladite autorité qui, jusque-là avait toujours travaillé de commun accord avec les monarchistes tutsi.

Les événements qui marquèrent la fin des années 50 et le début des années 60, comme la révolution de 1959, vont être rythmés par cette nouvelle donne. Cette révolution qui fut la conséquence de l’intransigeance de l’autorité nyiginya face aux revendications de leaders hutu fut dirigée contre les monarchistes tutsi. Elle peut être considérée comme la première confrontation armée entre ces derniers et les leaders hutu. Outre les dégâts humains et matériels qu’elle occasionna, elle eut un effet bénéfique pour les leaders hutu: Certains de ceux que l’idéologie divisionniste de domination avait fait des « chefs-nés » se virent évincés de force de leurs postes de commandement par ceux que la même idéologie considéraient comme des « serviteurs-nés ». Par ce fait, la révolution accentua le fossé entre les « vainqueurs » et les chefs déchus qui n’acceptèrent pas les institutions qui naquirent de cette révolution. La plupart de ces derniers préférèrent même l’exil.

Ce comportement était le résultat de l’idéologisation de la société rwandaise qui s’était faite sur base de distinction en son sein de trois groupes (les hutu, les twa et les tutsi) différents du point de vue de leurs origines, de leurs caractéristiques physiques, de leurs capacités intellectuelles, de leurs capacités à gouverner. En fait, ceux que leurs idéologies faisaient des « nés pour commander » ne voulurent pas être dirigés par ceux que les mêmes idéologies présentaient comme des « serviteurs-nés » ! Les idéologues présentaient ces groupes comme étant fermés si bien que les qualités ou les défauts d’un membre ou de quelques membres de tel ou tel groupe s’appliquaient à tout le groupe.

Ces globalisations irrationnelles firent que lors de la révolution ou lors des autres conflits qui l’ont suivie, plusieurs personnes (tutsi, hutu, twa) furent condamnées sur base de ce qu’elles étaient et non pas sur base de ce qu’elles avaient fait. Des solidarités ethniques que certains leaders politiques ont encouragées se sont, certaines fois, heurtées à des résistances. Ainsi, les membres du parti monarchiste UNAR qui avaient fui le pays qualifièrent de traitres les Unaristes restés au pays qui avaient participé à toutes les élections et qui étaient artisans du rapprochement entre les différentes composantes de la société rwandaise.

Dans sa pétition du 6 juin 1962, l’UNAR (de l'extérieur) déclara :

La trahison de Rwagasana s’est montrée, 1°) lorsqu’il a forcé le peuple par des promesses fallacieuses à participer aux élections législatives… 2°) quand il a pris l’initiative hasardeuse de composer avec le gouvernement, valet des belges, en acceptant, sous prétexte d’une réconciliation nationale, deux portefeuilles illusoires, engageant ainsi son parti dans une impasse contradictoire… Par cette haute trahison à leur parti, Rwagasana et son compère Rutsindintwarane, se sont rendus indignes de notre confiance, aussi la leur avons-nous retirée en les révoquant de leurs fonctions et en les excluant du parti de l’UNAR. Par conséquent ils n’ont plus rien à dire ni à faire qui engage l’UNION NATIONALE RWANDAISE… [20].

Cette hostilité de la part des Unaristes, réfugiés à l'étranger contre toute tentative de rapprochement des Rwandais restés à l'intérieur et contre les nouvelles institutions s’est traduite aussi par des attaques armées qu’ils menèrent contre le Rwanda à partir de leur pays d’exil. L’objectif poursuivi par les auteurs de ces attaques était, note B. Paternostre de la Mairieu, « (…) de décourager les étrangers résidant dans le pays et de pousser la Belgique à se désengager»[21] ; c’était aussi, en comptant sur l’aide des tutsi restés dans le pays de, «les compromettre et les forcer à servir leurs intérêts particuliers. »[22] C’est pour cela qu’ils « agissaient de préférence dans les régions à forte population tutsi : ils comptaient y trouver plus de facilités pour s’y cacher, pour préparer leurs coups et pour protéger leur fuite (…)»[23]

Cette stratégie ne fut évidemment pas bénéfique pour les tutsis partisans du changement qui étaient restés dans le pays. Accusés de complicité avec les assaillants, ils furent souvent victimes d’actes de représailles et de vengeance aveugle de la part des hutu[24]. Ces raids et leurs conséquences entachèrent les débuts de la jeune République et hypothéquèrent profondément l’unité nationale. C’est donc sur un fond profondément miné par la dichotomisation du peuple rwandais en hutu-tutsi que le 1er juillet 1962 l’indépendance du Rwanda fut proclamée.

III. Le Rwanda indépendant réussira-t-il la cohabitation pacifique de ses habitants pour évoluer vers un Etat-Nation ?

A. La première République

Comme précisé plus haut, l’indépendance du Rwanda fut octroyée sur un fond miné par cette dichotomisation. Celle-ci aurait dû être désamorcée par les bami nyiginya Rudahigwa et Ndahindurwa de concert avec l’autorité tutélaire auraient dû désamorcer. Les dirigeants du Rwanda républicain[25] héritèrent donc d’une situation très délicate. Conscients de la problématique, ils initièrent des tentatives de rapprochements avec les leaders tutsi regroupés au sein des partis politiques RADER et UNAR. Ce rapprochement portera ses fruits en mai 1962, parce que

… le Gouvernement rwandais accepta, en mai 1962, de concéder à l’Unar et au Rader une participation à la gestion du pays (2 postes de Ministre, 2 de Secrétaire d’État, 2 de Préfet, 2 de Sous-préfet et un poste au Commissariat pour les réfugiés) ; en contrepartie de quoi, ces partis reconnurent le régime démocratique et condamnèrent verbalement les raids terroristes … [26]

Même boudé par les Unaristes de l’extérieur[27], d’aucuns croyaient que ce rapprochement allait perdurer et inaugurer désormais une cohabitation pacifique entre hutu et tutsi en vue de permettre la remise sur les rails du développement de la Nation rwandaise. Réconfortée par cette attente, l’Assemblée générale de l’ONU, par sa résolution (n° 1746/XVI) du 27 juin 1962, décida de mettre un terme à l’Accord de Tutelle. Elle fixa l’indépendance politique du Rwanda au 1er juillet 1962.

Ce rapprochement timide constaté juste avant la proclamation et la célébration de l’indépendance allait-il s’intensifier après 1962 ? Malheureusement NON ; car dès 1963, les attaques des réfugiés tutsi vont reprendre et dureront jusqu’en 1967. Et pourtant, ce ne sont pas les messages des autorités de l’époque les appelant à rentrer pacifiquement dans leur pays qui manquaient.

En effet, le 28 janvier 1964, s’adressant aux réfugiés, le président Grégoire Kayibanda disait :

Messieurs et Mesdames les Réfugiés, Nous vous invitons une fois de plus à rentrer pacifiquement, ou à vous installer définitivement dans le pays qui vous a hébergés, en obéissant aux lois et règlements de ce pays. Cette invitation, très réaliste, que nous vous avons maintes fois répétée est la seule qui puisse vous sauver et assurer à vos enfants un avenir souriant. Dégagez-vous de vos actuels meneurs, détraqués et inhumains, dégagez-vous du néocolonialisme dont vous vous ne devenez que l’instrument peut-être inconscient mais à coup sûr inefficace en ce qui concerne la République Rwandaise…[28]

La force de l’idéologie primant sur la raison, ils ont toujours décliné cette offre, car elle était en contradiction avec leur visée ; à savoir la reconquête du pouvoir total perdu par la lutte armée.

Outre les dégâts matériels et humains que ces actions meurtrières infligèrent au pays, il faut noter aussi qu’elles détruisirent la cohésion nationale. Comme celles de 1961, ces attaques armées d’après l’indépendance contribuèrent à élargir le fossé entre les hutu et les tutsi. L’élan qui animait les tutsi progressistes de participer à la promotion des institutions républicaines ne fut pas gardé à son plus haut exposant, car plus l’UNAR de l’extérieur attaquait le pays, plus un climat de suspicion et de méfiance s’instaurait entre les hutu et les tutsi de l’intérieur ; les premiers accusant, à tort ou à raison, les seconds de complicité avec les assaillants.

Durant la première République, la dichotomisation du peuple rwandais en hutu-tutsi héritée des Etats colonial et nyiginya fut nourrie par des attaques armées des réfugiés tutsi à partir de leur pays d’exil et par des actes de représailles et de vengeance des hutu contre les tutsi restés dans le pays qui en résultaient. Ce faisant, elle a aussi affecté négativement la cohabitation pacifique entre les Rwandais. Malgré le discours rassembleur de la part de l’Etat, cette dichotomisation a persisté et s’est manifestée à travers des actes tragiques que personne ne peut soutenir. Attisée par les événements du Burundi, cette persistance déboucha en 1972-73 à des affrontements entre étudiants hutu et tutsi rwandais. Ce furent entre autres ces affrontements qui servirent de prétexte aux auteurs du Coup d’Etat militaire de 1973. L’Etat issu de ce Coup d’Etat sera-t-il capable de dissoudre cette dichotomisation et permettre la cohabitation pacifique entre les Rwandais ?

B. La deuxième République

Restaurer la paix et la concorde à l’intérieur du Rwanda, tel fut l’objectif que se fixèrent les auteurs du Coup d’Etat de juillet 1973. Cette paix et cette concorde étaient sans aucun doute nécessaires eu égard aux troubles qui avaient éclaté dans les institutions d’enseignement secondaires et supérieures. A travers des discours des hommes politiques, l’Etat s’engagea fermement comme garant de l’unité des Rwandais. Des avertissements sévères à celui qui se sentirait Rwandais plus que l’autre furent lancés. C’est du moins ce qui ressort du discours du Président Juvénal Habyarimana à Gitarama le 15 novembre 1973. Il déclarait :

Rwandaises, Rwandais, j’aimerais vous faire partager ma réflexion en ce qui concerne les ethnies, car, j’ai entendu dire que puisque parmi les membres du gouvernement il y a des tutsi, nous revenons aux temps anciens que tout le monde connaît, moi aussi je crois qu’au Rwanda il y a trois ethnies : il y a des hutu, des tutsi et des twa différenciés par leurs effectifs. Mais, je pense que vous tous comprenez que, que ce soit le hutu, que ce soit le tutsi ou le twa, nous tous partageons ce fait d’être Rwandais. Ainsi, chaque Rwandais doit être pris ou considéré selon son intelligence, selon ses mérites. Dire que les tutsi doivent quitter le Rwanda c’est une idée que vous devriez débarrasser de vos têtes. Que ce soit un twa, il est Rwandais comme les autres, qu’il soit un tutsi, il est Rwandais comme les autres, un hutu est Rwandais comme nous tous. Alors combattons ces mauvaises idées qui osent dire que le mutwa est le seul Rwandais les autres doivent fuir, le tutsi est le seul rwandais que les autres quittent le Rwanda, le hutu est le seul rwandais que les autres lui laisse le pays. Nous tous partageons le rwandanité, nous tous avons le devoir de déployer toutes nos forces pour le développement de notre cher pays, le Rwanda…[29]

L’engagement personnel du Président Habyarimana pour l’unité des Rwandais abaissa la dichotomie hutu-tutsi. Jusqu’au 1er octobre 1990, il n’y a eu aucun affrontement entre les différentes composantes de la société rwandaise. Il y eut plutôt une détente dans leurs relations qui fut concrétisée par le retour de plusieurs réfugiés tutsi ainsi que par leur intégration. Cette politique d’unité fut reconnue par les tutsi restés à l’intérieur lorsque les réfugiés tutsi attaquèrent le pays à partir de l’Ouganda, le 1er octobre 1990. Dans une lettre de soutien adressée au Président Juvénal Habyarimana datée du 31octobre 1990, les tutsi de l’intérieur déclarèrent :

C’est le moment de montrer que 17 ans de paix et d’unité ont servi à dépasser des propos malencontreux avancés par ceux que nous pouvons appelés des extrémistes dépassés par les bienfaits de la IIème République. Soyons au-dessus de cette crise d’octobre 1990 et cimentons notre unité…Les signataires de ce document soutiennent le Président de la République Rwandaise et l’Armée Rwandaise…[30]

Le problème des réfugiés ne fut pas ignoré par les autorités de la deuxième République. Pour se rendre compte des efforts déployés en la matière, prenons encore un extrait dans la lettre des tutsi de l’intérieur adressé au Président Habyarimana :

Les nouvelles autorités rwandaises lancent de nouveaux appels en direction des réfugiés, et encouragent plutôt le système de rapatriement par demande individuelle qui ont toujours préféré et préfèrent actuellement le retour en masse et forcé (armé). Des volontaires sont rentrés et n’ont jamais été inquiétés. Progressivement, l’intégration des tutsi s’est manifestée dans divers domaines de la vie nationale : économie, éducation, emplois, postes administratifs, et politiques…Pour que les féodo-monarchistes ne soient pas éternellement en reste, les autorités rwandaises ont choisi la voie diplomatique et cherché une solution plutôt régionale. C’est l’objet de diverses rencontres au sommet entre les autorités ugandaises (sic) et les autorités rwandaises… [31]

Ce système de rapatriement par demande individuelle des réfugiés prôné par la deuxième République n’a pas attiré tous les réfugiés tutsis. Dans sa déclaration du 27 juillet 1986, le Comité Central du Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement rejeta le retour en masse des réfugiés en déclarant que le Rwanda était : « …absolument incapable d’assurer ne serait-ce que la sécurité alimentaire d’un surcroît de population provenant d’un retour massif des réfugiés rwandais… »[32] Une telle déclaration ne fut pas évidemment de nature à favoriser le retour de tous les réfugiés. C’est ainsi que certains préférèrent rester à l’étranger. Ils refusèrent d’adhérer au processus d’unité, de paix et de concordes nationales initié par l’Etat dès l’avènement de la deuxième République. Pendant que les hutu, les tutsi et les twa de l’intérieur s’attelaient à la construction de cette unité, certains réfugiés tutsi concoctaient une guerre d’invasion contre leur propre pays.

Le 1er octobre 1990, rassemblés au sein du Front Patriotique Rwandais, ils passèrent à l’action et attaquèrent le Rwanda à partir de l’Ouganda. Avec cette guerre, le processus d’unité nationale fut rompu. Celui-ci céda la place aux massacres et à la haine « interethniques » et plus grave encore à l’assassinat du Président Juvénal Habyarimana et au génocide qui s’en est suivi. Le Front Patriotique Rwandais parvint à conquérir le pouvoir par les armes en juillet 1994 dans un bain de sang. Réussira-t-il le pari de remettre sur les rails l’unité des Rwandais et permettre la cohabitation pacifique?

C. La République sous le Front Patriotique Rwandais

Juillet 1994-Juillet 2014 : bientôt 20 ans après l’accession au pouvoir du Front Patriotique Rwandais, accession qui est intervenue au terme d’une guerre meurtrière dont il fut le planificateur, le Rwanda peine toujours à retrouver la voie vers son unité intégrale. Certains diront que 20 ans c’est encore peu eu égard à l’ampleur des tragédies qui se sont abattues sur le pays au cours de la dernière décennie du XXème siècle.

Seulement, si on se réfère à d’autres pays qui, au cours de leur histoire ont connu aussi des tragédies comme l’Allemagne, force est de constater que dans le même laps de temps, l’unité et la stabilité pour servir le développement économique étaient déjà au rendez-vous. Ceci a été rendu possible par des choix politiques courageux et appropriés dont le soubassement fut la « dénazification » de la société par une justice indépendante et impartiale assurée par le Tribunal Militaire International de Nuremberg institué par l’accord entre les gouvernements anglais, soviétiques, américains et français signé le 8 août 1945. Les principaux responsables des crimes commis (crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l’humanité) furent arrêtés et punis.

Sans toutefois négliger l’élément « temps » qui peut avoir une influence certaine dans la remise sur les rails de l’unité et de la stabilité d’un pays éprouvé par des tragédies, il convient toutefois de noter que cette remise sur les rails dépend aussi et surtout de la qualité du leadership et des choix politiques et économiques. Et pour le Rwanda, c’est surtout l’analyse de ces deux derniers éléments qui peut expliquer pourquoi 20 ans après l’accession au pouvoir du FPR, il est jusqu’ aujourd’hui en quête de sa stabilité et de son unité.

Comme précisé plus haut, le FPR a accédé au pouvoir au terme d’une guerre meurtrière. Toutes les tragédies qui ont marqué les mentalités rwandaises et contribué à la désintégration du tissu socio-politique national au cours de la dernière décennie du XXème siècle ont eu comme toile de fond cette guerre. Beaucoup de rapports et témoignages attribuent à cette organisation de nombreux crimes contre l'humanité commis avant et après son accession au pouvoir. Or, jusqu’aujourd’hui, ces crimes sont restés impunis. Ce qui fait que pour le Rwanda, la justice équitable et impartiale dont le Tribunal Pénal International pour le Rwanda était le garant n’a pas eu lieu, justice qui devait débarrasser la société rwandaise de tous les principaux responsables des crimes commis et permettre ainsi à tous les survivants (sans exception) de renouer avec l’unité et la paix.

Il y a eu plutôt la justice du vainqueur sur le vaincu. Ceci fait qu’aujourd’hui au Rwanda, les victimes qui réclament que la justice leur soit rendue, cohabitent avec leurs bourreaux qui veulent étouffer la justice et dans la plupart des cas, ce sont ces derniers qui font la loi! D’où l’existence d’un leadership en proie à un déficit de crédibilité et dont tous les moyens (y compris la répression, les emprisonnements arbitraires ainsi que des assassinats des opposants,…) sont bons pour s’imposer.

A ceci s’ajoutent les choix politiques et économiques inappropriés qui génèrent des disparités énormes et qui tendent à faire une catégorie de Rwandais des citoyens de seconde zone. La minorité visible qui profite de ces choix nage dans l’opulence dans des centres urbains où elle se construit des empires industriels et financiers. Face à cette minorité se dresse la majorité de la population essentiellement rurale rongée par la pauvreté la plus abjecte, car ces choix la privent de tout, même des moyens de production et de subsistance, comme la terre. Un tel contraste remarquable par tout observateur objectif n’augure pas des lendemains meilleurs. Il ne contribue pas à la réalisation de l’unité nationale car il alimente des frustrations qui, au fil des années, peut se transformer en furie populaire destructive.

L’unité nationale est encore aujourd’hui mise à l’épreuve par des choix politiques qui tendent à prendre une catégorie de la population comme coupable et une autre comme victime. Cette politique de culpabilisation et de victimisation collectives a été très récemment encore réitérée par le régime FPR dans un programme qu’il a appelé Ndi umunyarwanda ou « Je suis Rwandais », un programme qui, à première vue sonne rassembleur voire nationaliste, mais qui, par son contenu, n’en est pas moins ethniquement divisionniste. Par ce programme, le régime FPR divise les Rwandais lorsqu’il oppose indistinctement des hutu-bourreaux des tutsi-victimes et impose aux premiers de demander pardon aux seconds. Ce programme globalisant entrave la réconciliation et creuse davantage un fossé entre les hutu et les tutsi. Il augmente la méfiance et l’incompréhension des deux communautés et risque de rendre impossible leur cohabitation. Il conduit à l’ethnisme et consacre l’impunité, car elle couvre les tutsi qui ont commis des crimes. Ce faisant, il hypothèque l’avenir du Rwanda en tant que Nation réconciliée. Il est aussi injuste car il incrimine et diabolise même les hutu qui n’ont pas commis des crimes en les obligeant de demander pardon.

Ce programme de diabolisation collective d’une catégorie de la société rwandaise est prêché à partir du sommet de l’Etat. Le président Paul Kagame lui-même, lors de la rencontre du 30 juin 2013 avec les jeunes rwandais a exigé que les hutu demandent pardon pour un génocide qui a été commis « en leur nom » Il a dit : «…Même si tu n’as pas tué, lève-toi pour demander pardon pour ceux qui ont tué en ton nom …» Pourquoi demander pardon pour un crime qu’on n’a pas commis ? Un crime est un acte individuel et ne regarde que celui qui l’a commis et qui doit en répondre devant les tribunaux habilités. Nulle part au monde les crimes ne se sont répercutés ni aux enfants ni aux membres de la famille nucléaire ou élargie de leurs auteurs.

Après le président Paul Kagame, les autres autorités à divers échelons ont pris le relais pour vulgariser ce programme divisionniste. Ici encore, nous sommes en face d’un appareil étatique qui catégorise et divise dangereusement les Rwandais sur base de critères globalisants de « mauvais » et de « bons » ; de « génocidaires » et de « victimes » et qui demande indistinctement aux premiers -même à leurs enfants- de demander pardon aux seconds. Un tel programme n’augure en aucune façon une cohabitation pacifique entre les différentes composantes de la société rwandaise. Il augmente et exacerbe la dichotomisation de ladite société en hutu-tutsi, qui, comme démontré plus haut, a toujours alimenté des conflits sanglants qui ont jalonné l’histoire socio-politique du Rwanda. L’appareil étatique du Front Patriotique Rwandais à travers son programme dit Ndi umunyarwanda ne sert pas l'unité nationale.

Conclusion

Eu égard à tout ce qui précède, il convient de noter que l’histoire du « vivre-ensemble » des différentes composantes de la société rwandaise a été marquée par des périodes de conflits qui ont alterné avec des périodes d’accalmie. Cet état des faits n’a pas permis la réalisation effective de l’unité nationale permettant la cohabitation pacifique des Rwandais, point de départ pour la construction d’un Etat-Nation. La réalisation de l’unité nationale étant une tâche qui, selon Georges Burdeau, incombe à l’Etat, il faut donc noter que les différents régimes tels qu’ils se sont succédé au Rwanda n’ont pas réussi ce défi ; les faits relevés dans le présent texte - dont la liste n’est pas certes exhaustive -, permettent de se rendre compte des éléments internes et externes qui ont contribué à cette non-réalisation.

On ne cessera jamais de le dire, cette non-réalisation ne constitue pas en soi une fatalité mais bien le résultat des choix politiques inappropriés des régimes. Comment alors faire pour empêcher la société rwandaise de se désintégrer définitivement par des affrontements meurtriers sans fin ? Comment faire pour réaliser cette unité effective entre les Rwandais ? D’emblée disons que la solution n’est pas celle du pouvoir au bout du canon. Elle ne réside pas non plus dans la proclamation des discours nationalistes alors que les actes sont téléguidés par des idéologies identitaires, voire ethnistes. Elle ne viendra ni des assassinats, ni des emprisonnements arbitraires des opposants, encore moins de la falsification de l’histoire.

Dans le cas précis du Rwanda où la rupture sociale est causée par des conflits interethniques et des tensions interrégionales, la réalisation de l’unité nationale exige un Etat, qui dans son essence, dans ses faits et gestes est véritablement national, un Etat capable de se hisser au-dessus des clivages ethniques et régionaux en vue de les éradiquer. Elle suppose au préalable que les Rwandais se rencontrent pour parler du contentieux qui les oppose depuis des siècles dans le cadre d’un dialogue franc, sincère et hautement inclusif.

Se rencontrer pour se parler en se regardant dans les yeux ; c’est aller l’un vers l’autre ; c’est briser les chaînes de la peur qui nous renferment sur nous-même et nous empêchent de voir l’autre en tant qu’un être humain comme nous-même ; la peur engendre le mépris de l’autre, elle bloque l’oppresseur et l’opprimé et alimente l’exclusion dans la gestion du pouvoir politique. Se rencontrer et se parler, c’est en fin de compte se découvrir mutuellement, découvrir qu’au-delà des horreurs qu’on s’inflige mutuellement, il y a dans chaque Rwandais un fond humain qui, une fois entretenu positivement sur base de la vérité et de la justice sociale, peut contribuer à l’avènement d’une cohabitation communautaire pacifique.

Un tel dialogue - qui n’a jamais eu lieu jusqu’à date - permettrait de mettre en place des mécanismes démocratiques susceptibles d’empêcher une personne ou un groupe de personnes de s’approprier et de dominer de façon arbitraire et par la force l’Etat et le pays. Il permettrait aussi aux Rwandais de réfléchir en commun sur les réalités socio-politiques passées et présentes dans le but d’avoir une lecture commune de leur histoire. Les manipulations des faits historiques auxquels se sont adonnés différents régimes tels qu’ils se sont succédés jusqu’aujourd’hui au Rwanda ont abouti à un phénomène qui ne sert en aucune façon la réalisation de l’unité nationale, à savoir que les Rwandais ne s’identifient en aucune personnalité historique commune pouvant servir de ciment de leur unité, car les héros pour les uns sont des bourreaux pour les autres. N’est-ce pas là un phénomène grave dans l’existence d’un peuple ?

En fin de compte, ce dialogue permettrait de poser les jalons de cet Etat national qui construirait l’Etat-Nation, qui, sans aucun doute serait un Etat de droit dans lequel chaque Rwandais trouverait sa place et se sentirait concerné par le développement de son pays.

[1] Tous les tutsi ne faisaient pas partie de la dynastie.

[2]«...Die herrschende Klasse sind die Watussi. Mögen auch zahlreiche Willkürlichkeiten und eine despotische Unterdrückung der Wahutu stattfinden, so kann man trotzdem nur wünschen, daß diese Herrschaft der Watussi erhalten bleibe, denn bei der zahlreichen Bevölkerung (ich schätze Ruanda auf über 2 Millionen Menschen) wird der europäiche Einfluß durch die herrschende Klasse, welche ihrem Oberhaupt willenlos gehorsam ist, bedeutend schneller Eingang finden...» (H. BETHE, «Bericht über einen Zug nach Ruanda» in: Kolonialblatt, 10. Jg, 1899, p. 11).

[3] «...Den Watussi steht als Volk die Große Masse der Wahutu, die Bantu sind, in strengem Lehns- und Pflichtverhältnis gegenüber. Außerdem ist der Pariastamm der pygmäiden Batwa über das ganze Land verstreut. Sie sind entweder ansässig Töpfer oder Nomaden (Jäger), die im Urwalde hausen... » ( R. KANDT, «Ein Marsch am Ostufer des Kivusees » in: Globus, Vol. 886, (1904), p. 213).

[4] Pour les traces de ces inégalités dans des poèmes dynastiques, proverbes et dictons rwandais, voir Innocent NSENGIMANA, Le Rwanda et le pouvoir européen (1894-1952). Quelles mutations ? Peter Lang, Berne 2003, pp.139-143.

[5]Donat MUREGO, La révolution rwandaise. Essai d’interprétation. (Thèse de doctorat). Louvain, p. 189.

[6] Georges BURDEAU, L'État. Paris. Seuil, 1970, p. 37.

[7] Ibidem.

[8] Alexis KAGAME, Abrégé de l’histoire du Rwanda de 1853 à 1972. Edit. Universitaires du Rwanda, Butare, 1975, pp. 21-26

[9] Voir Jan VANSINA, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya. Paris, Karthala, 2001, pp. 176-177

[10] « …Les panégyriques personnelles célébraient la violence et se plaisaient à détailler les blessures, les mutilations et les tortures infligées à l’ennemi… » (Idem, p. 229)

[11] Pour cette analyse, voir Innocent NSENGIMANA, Le Rwanda et le pouvoir européen…op. cit.,

[12] En mars 1955, un parti politique fut fondé, le MPP, le Mouvement Politique Progressiste. Ce mouvement qui couvre et le Rwanda et le Burundi avait entre autres pour but de «…rechercher les moyens les plus aptes pour harmoniser les relations entre indigènes et européens en évitant d’un côté la naissance de tout nationalisme indigène déplacé et, de l’autre toute discrimination sociale basée sur la race… » Parmi les promoteurs se trouvaient des chefs traditionnels comme Pierre Baranyanka du Burundi et un chef tutsi, Prosper Bwanakweri du Rwanda. Il y avait aussi Grégoire Kayibanda et Aloys Munyangaju. (Voir à ce sujet Mgr André PERRAUDIN, Un évêque au Rwanda. Témoignage. Editions Saint - Augustin, 2003, p. 107).

[13] Innocent NSENGIMANA, Rwanda. La marche vers l’indépendance (1952-1962). Une contribution à l’histoire du Rwanda contemporain. Editions Sources du Nil, Lille, 2012.

[14] Marcel POCHET, Le Conseil Supérieur du Pays, Documents pour servir à l’histoire, dossier 1, Mars 2006, pp. 54-55.

[15] Marcel POCHET, op. cit., Annexe II, p. 1

[16] Pour ces deux documents voir Innocent NSENGIMANA, Rwanda. La marche vers l’indépendance (1952-1962)…op.cit., pp. 69-73.

[17] Idem, p. 70.

[18] Voir Mgr André PERRAUDIN; op. cit., p. 167

[19] Balibutsa MANIRAGABA, Une archéologie de la violence en Afrique des Grands Lacs. Editions du CICIBA, Libreville, 1999, p. 5.

[20] Marcel POCHET, Rétrospective : le problème ruandais 1952-1962, Les Nations Unies : Déclarations/ Pétitions/Communications relatives à la 16ème session de la 4ème commission des Nations Unies (janvier-juin 1962). Documents pour servir à l’histoire, Dossier 18, Mars 2006, p. 174.

[21] Baudouin Paternostre de la MAIRIEU, Pour vous mes frères ! Vie de Grégoire Kayibanda, premier président du Rwanda. Edit. Pierre TÉQUI, 1994, p. 170.

[22]Ibidem

[23] Ibidem

[24] Voir à ce sujet Eugène SHIMAMUNGU, Juvénal HABYARIMANA : L’homme assassiné le 6 avril 1994. Editions Sources du Nil, Lille, 2004, pp. 58-59.

[25] La République du Rwanda fut proclamée le 28 janvier 1961

[26] Baudouin Paternostre de la MAIRIEU, op. cit., p. 171

[27] Les Unaristes de l’extérieur traitèrent de traitres les tutsi restés dans le pays partisans du rapprochement avec le gouvernement rwandais (Voir note 20)

[28] MINAFFET, Toute la vérité sur le terrorisme Inyenzi au Rwanda. Inédit

[29] Extrait du Discours du Président Juvénal Habyarimana prononcé le 15 novembre 1973 à Gitarama :

Banyarwanda Banyarwandakazi, nagirango mbabwire icyo ntekereza ku by’amoko, kuko numvise bamwe batangiye gukwiza ngo ubwo Gouvernement ilimo umututsi ngo ubanza bigiyekuba nk’ibya kera mwese muzi, kandi nanjye niyemeza ko mu Rwanda halimo amoko atatu; hari abahutu, abatutsi n’abatwa –maze uko ari batatu bakagenda basumbana mu bwinshi. Ariko nizeye ko mwese mwiyumvisha ko ali umuhutu, ali umututsi ali umutwa, twese dusangiye ubunyarwanda. Buri Munyarwanda wese rero agomba gukora kandi agafatwa nk’uko ubwenge bwe, nk’uko imbaraga ze zibimuha. Maze rero kugirango abatutsi nibave mu Rwanda, icyo gitekerezo mukivane mu mutwe. Ari umutwa ni Umunyarwanda, kimwe n’abandi, ari umututsi ni Umumyarwanda kimwe n’abandi, umuhutu ni umunyarwanda nkatwe twese. Turwanye rero ibyo bitekerezo bibi byo kuvuga ngo umutwa niwe munyarwanda abandi nibaruhunge, umututsi niwe Munyarwanda, abandi nibave mu Rwanda, umuhutu niwe Munyarwanda abandi nibamubise. Twese dusangiye ubunyarwanda, twese tugomba gutanga imbaraga zacu zose, kugirango u Rwanda rwacu rutere imbere mu majyambere…

[30] Extrait de la lettre d’un groupe de Rwandais tutsi publié dans La Relève nr 148 du 16 au 22 novembre 1990, p. 6

[31] Ibidem

[32] Pierre-Célestin KABANDA, Rwanda l‘idéal des pionniers. Les hommes qui ont fait la différence. Editions Sources du Nil, Lille, octobre 2013, p.315.

services secrets extérieurs du Rwanda. Le colonel Patrick

Karegeya était un expert des situations de conflits, et ayant été mis à la porte en 2006, le métier ne l’avait pas quitté.

services secrets extérieurs du Rwanda. Le colonel Patrick

Karegeya était un expert des situations de conflits, et ayant été mis à la porte en 2006, le métier ne l’avait pas quitté. faisant taire à jamais. Mais le super espion est toujours passé dans

les mailles du filet jusqu’à ce jour du 1er janvier 2014 où il a été trahi par son ami Apollo Ismael Kirisisi plus connu comme passeur (faker), qui se faisait payer pour embarquer les

gens vers diverses destinations sur des papiers frauduleux. Le corps de Patrick Karegeya a été retrouvé inanimé dans sa chambre à l’hôtel Michelangelo Towers où il devait recevoir Kirisisi, une

taupe qui a toujours travaillé avec lui et dont il ne s’était jamais séparé. Même en exil, Patrick Karegeya était le meilleur connaisseur des secrets d’alcôve du régime au pouvoir, à l’intérieur

duquel il disposait de plusieurs pions qui lui ont permis de prendre le large au nez et à la barbichette de Kagame. Hélas Patrick a été éliminé par son homme de main, ce sont les risques du

métier où il n’y a pas d’amis. Ce genre de personnage travaille pour le plus offrant, et cela Patrick Karegeya l’a appris à ses dépens. Pour Paul Kagame, ce n’est pas la première tentative

d’attentat sur le sol sud-africain. En 2010 une double tentative d’assassinat du Général Kayumba Nyamwasa, lui aussi réfugié en Afrique du Sud, avait échoué. Le Général s’en est sorti grièvement

blessé mais s’était vite remis de ses blessures par des soins à l’hopital.

faisant taire à jamais. Mais le super espion est toujours passé dans

les mailles du filet jusqu’à ce jour du 1er janvier 2014 où il a été trahi par son ami Apollo Ismael Kirisisi plus connu comme passeur (faker), qui se faisait payer pour embarquer les

gens vers diverses destinations sur des papiers frauduleux. Le corps de Patrick Karegeya a été retrouvé inanimé dans sa chambre à l’hôtel Michelangelo Towers où il devait recevoir Kirisisi, une

taupe qui a toujours travaillé avec lui et dont il ne s’était jamais séparé. Même en exil, Patrick Karegeya était le meilleur connaisseur des secrets d’alcôve du régime au pouvoir, à l’intérieur

duquel il disposait de plusieurs pions qui lui ont permis de prendre le large au nez et à la barbichette de Kagame. Hélas Patrick a été éliminé par son homme de main, ce sont les risques du

métier où il n’y a pas d’amis. Ce genre de personnage travaille pour le plus offrant, et cela Patrick Karegeya l’a appris à ses dépens. Pour Paul Kagame, ce n’est pas la première tentative

d’attentat sur le sol sud-africain. En 2010 une double tentative d’assassinat du Général Kayumba Nyamwasa, lui aussi réfugié en Afrique du Sud, avait échoué. Le Général s’en est sorti grièvement

blessé mais s’était vite remis de ses blessures par des soins à l’hopital. Matata par un journal pro-gouvernemental pour une

histoire de femme. Tout était bon pour ternir son image dans l’opposition rwandaise. Sa famille était également traquée, sa fille Portia, ayant été privée de passeport rwandais à son passage en

2012 dans sa famille à Mbarara où elle est née.

Matata par un journal pro-gouvernemental pour une

histoire de femme. Tout était bon pour ternir son image dans l’opposition rwandaise. Sa famille était également traquée, sa fille Portia, ayant été privée de passeport rwandais à son passage en

2012 dans sa famille à Mbarara où elle est née.

oliticiens, de chanteurs, animateurs ou humoristes sans

provoquer un tel chambardement. Une véritable campagne juridico-médiatique de la société « bien-pensante » française. Est-ce à dire que la défense des droits humains varie selon

l’origine de la personne visée ?

oliticiens, de chanteurs, animateurs ou humoristes sans

provoquer un tel chambardement. Une véritable campagne juridico-médiatique de la société « bien-pensante » française. Est-ce à dire que la défense des droits humains varie selon

l’origine de la personne visée ?

Assassinat de Seth Sendashonga

Assassinat de Seth Sendashonga Tentative d'assassinat de Kayumba Nyamwasa

Tentative d'assassinat de Kayumba Nyamwasa  Menaces à l'encontre de René Mugenzi et Jonathan Musonera

Menaces à l'encontre de René Mugenzi et Jonathan Musonera Meurtre de Charles Ingabire

Meurtre de Charles Ingabire Retour forcé de Joël Mutabazi et autres cas liés

Retour forcé de Joël Mutabazi et autres cas liés Meurtre de Patrick Karegeya

Meurtre de Patrick Karegeya